#8 - Sponge, baby, sponge

Ce titre ne veut rien dire en anglais car « éponger » ne se dit pas ainsi. Mais il était trop tentant. On explique le pourquoi du comment dans ce numéro.

***

Pour lutter contre les inondations et les sécheresses, en Haute-Garonne des chercheurs du CNRS travaillent main dans la main avec des agriculteurs, municipalités, syndicats mixtes, et autres acteurs locaux autour d’un projet intitulé…SpongeWorks.

Curieux, nous avons cherché à en savoir plus.

Mais pour comprendre de quoi il retourne, il faut d’abord se pencher sur le concept de « mesures éponges », dont il sera question dans tout ce numéro.

Mesures éponges : l’essentiel à comprendre en 5 points

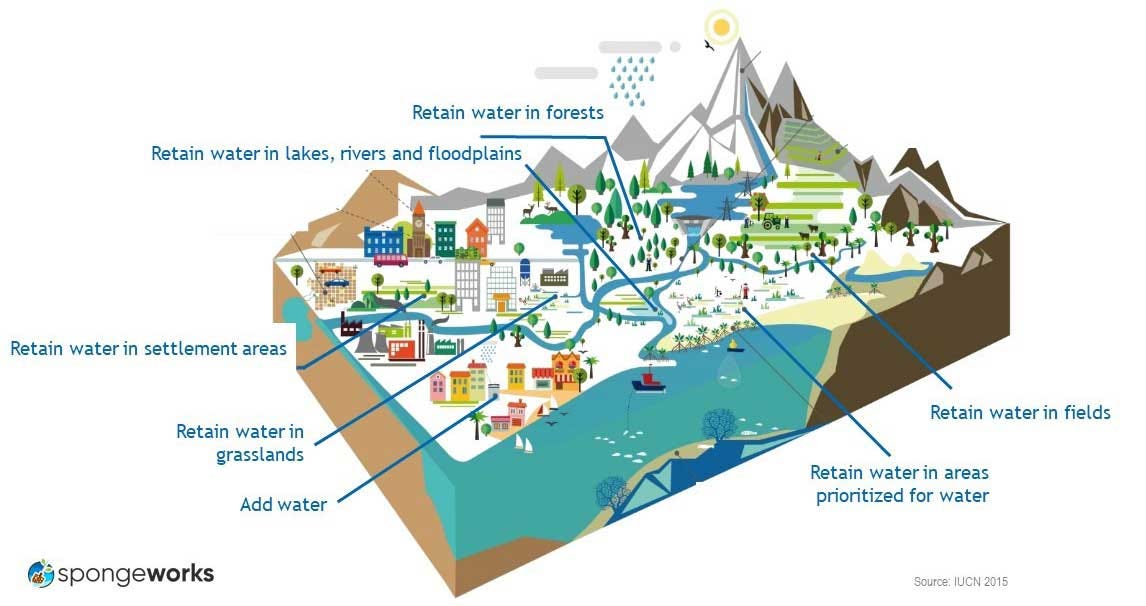

· Ce qu’on appelle « mesures éponges », ce sont des actions visant à restaurer la capacité naturelle des paysages à absorber l’eau dans les sols, la stocker, et la libérer progressivement, à la manière d’une éponge.

· Cette capacité naturelle a été mise à mal par les actions humaines, en particulier l’agriculture intensive, l’artificialisation des sols et l’aménagement fluvial.

· Or quand la « fonction éponge » d’un paysage est altérée, l’eau ruisselle plus rapidement et violemment : dans de nombreuses zones, au lieu de mettre des heures à traverser un paysage, elle ne le fait plus qu’en quelques minutes.

· Dans les paysages peu anthropisés, l'eau de pluie est ralentie par différentes barrières naturelles : végétation, fossés, zones humides. L'eau circule alors lentement dans le paysage et peut mieux s'infiltrer dans le sol. L’idée des mesures éponges est de s’inspirer des écosystèmes naturels, en prenant différentes formes : planter de la végétation, comme des haies ; restaurer des rivières et des zones humides ; modifier les pratiques agricoles ; perméabiliser les sols dans les zones urbaines…

· L’enjeu est de lutter contre les inondations, mais aussi contre les sécheresses. Il s’agit de ralentir la circulation de l’eau (aider le cycle de l'eau à retrouver son rythme naturel) et la garder davantage dans la terre (le plus possible là où elle tombe) pour non seulement éviter qu'elle ne ruisselle trop vite en cas de fortes pluies mais aussi la restituer lentement sur une longue période (soutenant ainsi les débits en saison sèche).

Un test grandeur nature de mesures éponges : SpongeWorks

"SpongeWorks" est un projet de recherche européen qui a démarré à l’automne 2024 et va s’étaler sur quatre ans.

Il se concentre sur trois sites en Europe : un en Grèce, sur un site très sec ; un autre en Allemagne et aux Pays-Bas, sur un site très humide ; et un troisième en France, au sud de Toulouse, le long de la vallée de la Lèze.

Pour nous en parler, nous avons interrogé Sabine Sauvage et José-Miguel Sánchez-Pérez - respectivement Ingénieure de Recherche et Directeur de Recherche au CNRS au laboratoire CRBE de Toulouse - qui travaillent sur le projet.

Tous deux n’ont pas leur langue dans leur poche, ce qui a rendu l’entretien d’autant plus intéressant. En 2021, José-Miguel Sánchez-Pérez s’était d’ailleurs présenté comme candidat pour …la présidence du CNRS, « en outsider, pour secouer un peu la fourmilière », expliquait-il alors. Le ton est donné !

Ce que SpongeWorks est…et n’est pas

L’enjeu du projet n’est pas d’identifier des mesures éponges : « Celles-ci sont déjà connues » explique Sabine Sauvage. « Et elles ont déjà été testées par des chercheurs à l’échelle de parcelles. En revanche, elles l’ont encore très peu été à l’échelle de territoires. »

« Ce qui est donc nouveau dans ce projet, c’est la mise en place de mesures éponges à l’échelle du territoire (comme le bassin versant ou le sous-bassin versant), et leur évaluation scientifique. La majorité des financements du projet ira aux agriculteurs pour mettre en place ces mesures, et nous les évaluerons en direct. C’est donc un test à la fois en temps réel et grandeur nature : nous ne travaillerons pas sur des sites expérimentaux de l’Inrae ou du CNRS. »

« Les agriculteurs vont décider des zones où ils mettront en place les mesures, en concertation avec les chambres d’agriculture, et sont financés pour le faire » ajoute-t-elle.

Un reportage de France Bleu indique que « la moitié des 200 exploitants de la Lèze sont parties prenantes du projet ».

La moitié, c’est déjà un joli chiffre. D’où notre question suivante.

Les agriculteurs ont-ils été faciles à embarquer dans le projet ?

Sabine Sauvage : « Il y a souvent des réticences pour différentes raisons, mais pas forcément parce qu’ils n’y croient pas. La partie pratico-pratique n’est pas toujours évidente : certains terrains, en raison de leur pente ou de la structure du sol, ne sont pas adaptés. Pour ceux-là il faut inventer d’autres choses.

Une chose est de connaître des mesures éponges – les bandes enherbées, les haies, d’autres techniques d’agroforesterie ou d’autres pratiques agricoles – mais une autre est de savoir ce qui est réellement faisable sur tel ou tel type de terrain. Souvent, quand il y a un blocage, cela vient de là.

L’autre type de blocage, c’est la difficulté pour les agriculteurs à changer de pratiques : il y a des coûts, en temps et en argent, et le risque de perte de revenus en cas de perte de rendements.

C’est pour ça que le projet les finance pour la mise en place des mesures éponges. Mais ce financement ne fait pas tout : ils ont besoin aussi d’être assurés sur la prise de risques – et c’est là où c’est un peu plus compliqué. C’est le rôle des chambres d’agriculture - qui sont partenaires du projet - de les aider à évaluer le niveau de risques et à obtenir des subventions.

Enfin, bien sûr, il y a aussi des agriculteurs qui ne sont pas convaincus.

L’idée du projet est de faire un cycle de démonstrations pour que chacun puisse constater, même les non-convaincus, que cela peut fonctionner. Attention ceci dit : pour que cela fonctionne, il faut un travail collectif : ce critère est déterminant. Ce n’est pas avec un agriculteur mettant trois bandes enherbées et un autre trois arbres que cela fonctionnera. »

Pour le moment, indique France Bleu, deux capteurs ont été installés sur les 70 kilomètres du bassin de la Lèze. Le premier au Fossat (Ariège), le deuxième en aval à Labarthe-sur-Lèze (Haute-Garonne), juste avant que la Lèze ne se jette dans la rivière Ariège. Sur les 70 kilomètres, une goutte d'eau qui tombe dans le bassin met en moyenne deux à trois jours pour sortir du bassin. L’idée est de ralentir l’eau avec des sols plus éponges, pour qu’elle coule plus doucement.

Est-ce le même concept que celui de villes-éponges, expérimentées depuis plusieurs années en Chine et de plus en plus en Europe ?

Au tour de José-Miguel Sánchez-Pérez, arrivé en cours de route, de nous répondre. A peine installé, il pique déjà des chocolats à sa collègue. Manifestement l’entente est bonne entre les deux chercheurs. On tente de rediriger la conversation vers notre sujet d’intérêt, de manière naturelle – mais sans ralentir le débit :

« Le concept de villes éponges a été créé en Chine, avec des problématiques différentes, sur des villes de taille importantes. Ici on applique plutôt les mesures éponges à des milieux ruraux. Ceci dit, le projet inclut aussi des villes (de taille modeste) qui ont des problèmes d’inondation et de coulée de boues. Les surplus d’eau des terres agricoles entrainent de la boue, qui arrive en zones périurbaines, ce qui produit des dégâts parce que les sols y sont imperméabilisés ».

« L’idée est donc aussi de désimperméabiliser dans les villes : une partie du financement du projet y est dédiée, et les communes de la vallée font bien partie du projet. La ville de Lézat-sur-Lèze mène par exemple un projet en ce sens. Cela étant, une large partie du financement du projet va vers les milieux agricoles : c’est là qu’on peut avoir le plus d’impact à l’échelle des bassins versants, via les pratiques agricoles, la mise en place de haies, les cultures intermédiaires…».

Deux points d’attention

Premier point d’attention : les mesures éponges ne promettent pas de réinventer la roue.

José-Miguel Sánchez-Pérez : « Ce qu’on fait avec ce projet, c’est un retour aux pratiques du passé. Tout ce qu’on met en place existait il y a un siècle et a disparu avec des systèmes d’agriculture intensive, dans lesquels on ne protège pas les sols. Il y a 100 ans, on faisait tout ce qu’il fallait : il y avait des parcelles plus petites, il y avait des haies, des forêts… ». Il parle de manque « de mémoire vis-à-vis de la nature ».

Sabine Sauvage abonde : « Le remembrement des parcelles a cassé tout cela ». « Sans compter que des villes ont été construites au bord de la Lèze, s’exposant donc aux inondations ; que des espaces ont été imperméabilisés ; et que beaucoup de cours d'eau ont été busés…Tout cela n’existait pas à l’époque. Il faut donc repenser le territoire différemment, en intégrant tous ces changements ».

Second point d’attention : les mesures éponges ne sont pas des solutions magiques.

Ce qui nous permet de placer ce gif Bob l’éponge qui n’aura jamais été aussi à propos.

Sabine Sauvage : « Un des dangers est de penser que les mesures éponges vont tout résoudre. C’est faux ! On vient encore d’en avoir un exemple la semaine dernière : il y a eu une crue importante sur la Lèze. Une coulée de boue a touché les terres d’un agriculteur. Celui-ci avait pourtant mis en place tout ce qu’il fallait en termes de mesures éponges : des intercultures, des bandes enherbées, des haies…Mais quand une telle pluie torrentielle arrive, on ne peut rien faire. La coulée a même arraché ses cultures. »

Même chose du point de vue sécheresses : « s’il ne pleut pas pendant des mois, on ne peut pas inventer l’eau. Même si un sol est « éponge », il va finir par se « déséponger » ».

Ces mises en garde justifient d’autant plus la nécessité d’adopter « une approche territoriale » ; en particulier, « réfléchir à l’emplacement des mesures éponge est crucial ».

Par exemple, explique-t-elle, si un agriculteur a une parcelle en forte pente exposée au risque inondation, cela risque d’aggraver les dégâts ; dans ce cas, plutôt que mettre en place une mesure éponge, « on peut se demander s’il faut simplement continuer de cultiver dans les fortes pentes, ou s’il n’est pas préférable plutôt d’y faire du pâturage par exemple ».

José-Miguel Sánchez-Pérez : « Face au changement climatique, on dit souvent qu’il faut s’adapter ; nous, on préfère dire qu’il faut anticiper. Or l’anticipation est un message qui passe difficilement : c’est compliqué d’expliquer à un agriculteur que dans dix ans il n’aura plus d’eau, qu’il aura des étiages plus longs, et que le mieux est qu’il puisse faire est commencer à changer de cultures. Toutes les structures autour de lui ne le permettent pas de le faire. Il est imbriqué dans un système économique qui ne lui permet pas de le faire facilement. »

Sabine Sauvage : « Le risque est de mettre en place des mesures éponge sans remettre en question plus en profondeur un système global. Or ces mesures ne répondent pas à tous les problèmes. »

Ainsi en Chine, un article de Lafabriquedelacite.com raconte que « de nombreuses villes nouvelles ont été programmées sur des sites vulnérables aux inondations. » Sans surprise, « les stratégies de villes éponges appliquées sur place ne suffisent pas à gérer tous les excès d’eau en cas de fortes intempéries. »

« C’est pour cela que les mesures éponge doivent être mises en place dans des endroits très stratégiques, si on veut qu’elles soient efficaces », insiste Sabine Sauvage.

Faire confiance aux agriculteurs

José-Miguel Sánchez-Pérez : « Il faut agir avec bon sens, et les agriculteurs en ont. Eux savent. Ils connaissent leurs terres. Mais ils ne font pas ce qu’ils veulent. C’est cela le problème. De nombreux agriculteurs nous disent, « vous savez, nous on travaille pour l’Europe, on fait ce qu’ils nous disent de faire »… ».

« Il faut s’appuyer sur les solutions fondées sur la nature, ce qui passe, en quelque sorte, par revenir à ce qu’on faisait il y a un siècle. Les agriculteurs qui étaient sur le territoire faisaient des choses en adéquation avec la nature, des choses qui étaient faisables : par exemple ils ne cultivaient pas du maïs irrigué dans un milieu désertique, parce qu’ils savaient qu’ils ne pouvaient pas le faire. (…) Il y a des choses que la nature sait très bien faire et qui ne sont pas mises en avant. Nous, on essaie de pousser pour ces solutions fondées sur la nature, dont font partie les mesures éponge, avec d’autres ».

Sabine Sauvage : « Ce que j’ai trouvé très intéressant dans les concertations menées avec les agriculteurs, c’est leur connaissance de leurs terrains. Si on leur laissait la liberté de faire ce qu’ils jugent pertinent sur leur terrain, et qu’on les accompagnait financièrement sur leurs choix propres, on y gagnerait. Ils savent comment se comportent leurs terrains mais ils sont coincés, parce que comme ils disent, « si on ne fait pas ce que nous dit l’Europe, on n’a pas notre revenu à la fin du mois ». Alors qu’on devrait faire l’inverse : décentraliser et laisser libre choix à l’agriculteur de choisir les meilleures cultures en fonction des terres locales et conditions bioclimatiques.

Lors des concertations, les agriculteurs nous ont raconté des choses passionnantes. Nous, scientifiques, avons la théorie mais ce sont eux qui ont la pratique quotidienne. »

« Dans le projet, on voit que nos partenaires en Grèce sont soumis aux mêmes règles que les agriculteurs de notre région. C’est ahurissant parce qu’en fonction des territoires on ne devrait pas avoir les mêmes contraintes. Ils sont bloqués sur les mêmes problèmes : ils sont financés pour telle ou telle agriculture, sur tel ou tel type de sols qui sont pourtant très différents en fonction de la région.

J’ai été frappée de voir que le responsable grec qui est venu récemment chez nous a su répondre aux questions de nos agriculteurs locaux. Il racontait :« chez nous en Grèce, on a exactement les mêmes blocages socio-économiques que vous en France, parce qu’on est soumis aux mêmes règles européennes ». »

**

Un exemple concret

L’exemple suivant est issu de la page Linkedin du projet :

« La pluie sur les champs inclinés peut provoquer de l’érosion et des coulées de boue...

Dans le village de Saint-Sulpice-sur-Lèze, dans le sud de la France, ce champ agricole était sujet à une forte érosion. En conséquence, lors de fortes pluies, les routes et les porches des maisons de l’autre côté de la rue étaient souvent recouverts de boue.

Une « mesure éponge » est venue à la rescousse. Après des délibérations au sein de la communauté locale, l’agriculteur propriétaire du champ a décidé de planter une haie pour protéger ses bords.

Plusieurs citoyens et élus locaux ont porté main forte.

Cette simple mesure éponge s’est avérée très efficace pour protéger les maisons, ainsi que pour réduire l’érosion des sols : une situation gagnant-gagnant pour l’agriculteur et ses voisins. En plus d’offrir des avantages parallèles, en termes de filtration naturelle de l’eau. »

**

Et pour la suite de SpongeWorks ?

Pour le moment, « on en est au début du projet », indique Sabine Sauvage. « On a commencé à mettre en place des centres de mesures pour pouvoir évaluer les mesures quand elles seront mises en place. Et on a participé à des concertations avec des acteurs du territoire, pour identifier qui pourrait mettre en place quelles mesures, et où ».

Pour être tenu au courant des suites du projet, voici ici son site, et ici sa page Linkedin.

***

Une annonce avant de se quitter : le roman Le Déluge, vous vous souvenez ? On en parlait ici en novembre (“L'autre fresque du climat”). Depuis, il a fait son chemin et un petit effet "club" a commencé à se mettre en place parmi les lecteurs. Pour les rassembler, on a donc créé https://ledelugeleclub.fr, et on organise, avec son éditeur Albin Michel, une rencontre en physique avec l'auteur, Stephen Markley (de passage en France), le jeudi 5 juin en début de soirée, à Paris, en petit comité. Il reste encore quelques places : inscriptions ici.

***

C’était la 8e édition de la Lettre de Trois degrés. Retrouvez les précédentes ici. A bientôt !