Au menu de cette édition : ce qu’on a repéré d’intéressant ces dernières semaines sur les sujets d’adaptation et risques climatiques. Une interview, une carte, un reportage, un chiffre, une BD, une citation. On avait d’autres choses en stock mais ça fera déjà pas mal !

A la Une : une interview

Lue dans 420ppm, la très bonne newsletter du journaliste Rémi Noyon (L'Obs) : une interview passionnante de Marine de Guglielmo Weber, chercheuse à l’Institut de Recherche Stratégique de l’École Militaire (IRSEM).

Celle-ci “revient d’un voyage en Inde où elle a rencontré des chercheurs et des politiques qui s’inquiètent des velléités chinoises de faire pleuvoir sur le plateau tibétain”.

De quoi parle-t-on ? De détournement de nuages. La Chine a lancé dans les années 2010 un programme de modification des conditions météorologiques, Sky River, qui doit être terminé en 2025. Le but est de détourner une partie de la mousson indienne pour irriguer le nord de la Chine.

Pourquoi faire pleuvoir sur le plateau tibétain ? “Parce que c'est le château d’eau de la région. La plupart des grands fleuves qui irriguent l’Inde et l’Asie y prennent leur source. La moitié des habitants de cette planète en dépendent. C’est aussi là que les Chinois ont identifié une convergence de rivières atmosphériques [grands courants de vapeur d’eau]. Le but est de faire tomber la pluie à des endroits stratégiques afin que, par le système de canaux ou par les fleuves, l’eau remonte vers la plaine du nord.”

Difficile de ne pas citer tout l’entretien car tout est intéressant mais voici ce qu’on en retient :

“Le plateau tibétain est un véritable centre de contrôle hydrique régional. Grâce à lui, la Chine est déjà considérée comme une puissance hydro-hégémonique. Ce concept renvoie à la domination d’un Etat sur des ressources en eau transfrontalières.”

“Ce qui définit la Chine depuis des siècles, c’est l’ingénierie hydrique : canaux, barrages et aujourd’hui ensemencement des nuages. Dès 1956, sous Mao, est lancé un programme de recherche sur la modification de la météo. (…) Au début, le but est de lutter contre la sécheresse, mais aussi contre la grêle - car en faisant pleuvoir vous empêchez la formation de grêlons.

(…) En 2013, le premier ministre chinois déclare que la pénurie d’eau menace « la survie de la nation ». Le projet Sky River est officialisé deux ans plus tard.

(…) Il y avait aussi eu le cas des Jeux Olympiques de 2008 à Beijing. La sécurisation de l’eau est la principale raison qui pousse la Chine à investir dans le contrôle de la météo, mais ce n’est pas la seule. Faire pleuvoir permet aussi de rincer la pollution atmosphérique. Le faire lors des grands évènements, comme les JO ou les défilés militaires, est une démonstration de puissance technologique.”“L’ensemencement des nuages est une technique hasardeuse, et il n’existe pas de consensus scientifique sur l’efficacité de ces méthodes. Mais on peut penser que si les Chinois investissent autant, c’est qu’ils ont des preuves solides que ça fonctionne sur leur territoire. (…) Si la Chine parvient à transformer en précipitations les rivières atmosphériques qui passent au-dessus de son territoire, elle y gagne un pouvoir énorme.”

“Est-ce du « vol de nuages » ?” interroge Rémi Noyon. “Ce peut être perçu comme tel par ses voisins” répond Marine de Guglielmo Weber. “Dans le cas des fleuves, les Indiens sont déjà échaudés car la Chine ne communique pas toujours les données hydrologiques essentielles pour la prévention des inondations. A plusieurs reprises, des dignitaires indiens ont laissé entendre que la Chine était en partie responsable d’inondations inattendues sur leur territoire.”

Par ailleurs, “la construction de barrage en amont peut être vue comme un accaparement d’une ressource commune, qui réduit le débit en aval.”

“Il y a donc une crainte d’être à la merci de la Chine, qui pourrait même exercer un chantage météorologique...”.Autre gros problème : “dans le cas du conflit hydrique entre l’Inde et la Chine, comment prouver de la part de la Chine une intentionnalité néfaste ? Le gouvernement chinois pourra toujours dire qu’il avait une volonté purement domestique (...) de lutte contre la sécheresse. Il y a aussi un problème d’attribution : dans le contexte d’un réchauffement climatique qui dérègle les conditions météorologiques, comment prouver que telle ou telle sécheresse est liée aux cheminées à iodure d’argent [technique pour ensemencer les nuages] ?”

Pour contenir cette menace, “l'Inde n'a pas beaucoup de leviers. Les chercheurs que j’ai rencontrés se demandent s’ils ne pourraient pas s’armer météorologiquement, mais ils ne sont pas situés en amont des fleuves, ce qui limite leurs marges de manœuvre. L’Inde a un levier diplomatique ou militaire. Le problème, c’est que la Chine évacue toute gouvernance internationale de l’eau et ne signe que des traités bilatéraux parce que c’est beaucoup moins contraignant. Les Indiens conscients du danger sont très inquiets et se sentent très vulnérables.”Enfin, ce sujet est aussi “une sorte de laboratoire d’études” pour mieux comprendre un sujet connexe : la géo-ingénierie solaire - “et en particulier les conflictualités que pourrait soulever la diffusion de soufre dans la stratosphère. Que se passerait-il si demain Donald Trump décidait de lancer un tel programme ? Nous serions tous comme l’Inde face à la Chine : complètement démunis.”

“Faire baisser les températures terrestres, même si cela provoque des bouleversements sur les moussons en Inde ou en Afrique, ne rentre pas dans la définition d’une intentionnalité militaire. De la même manière, nous serions confrontés aux mêmes problèmes d’attribution : comment lier telle sécheresse ou telle chute de la productivité agricole au voile solaire ? Ce qui se passe sur le plateau tibétain préfigure peut-être ce qui nous arrivera à tous.”

Ces citations sont issues de l’entretien de Marine de Guglielmo Weber par Rémi Noyon. Pour plus d’infos, lire :

Sa note de recherche sur le sujet publiée le 17 mars sur le site de l’Irsem, coécrite avec la chercheuse indienne Amrita Jash.

Son livre “Géopolitique des nuages” paru en janvier sur les “enjeux internationaux de l'ingénierie climatique et de la modification du temps”, ou son enquête co-écrite avec Rémi Noyon “Le Grand Retournement” (octobre 2024) sur la géoingénierie plus globalement.

Son récent entretien à Libération (sur abonnement), où, entre autres :

-Elle raconte que l’ensemencement des nuages a été d’abord mis en place par des militaires américains à la fin des années 40, et l’ont utilisé comme arme météorologique lors de la guerre du Vietnam pour tenter d’y prolonger la saison des moussons, et ainsi créer des inondations pour ralentir l’ennemi.

-On apprend que la France est leader dans le domaine en Europe et n’a pas signé la convention internationale sur le sujet, par crainte de compromettre son outil de dissuasion nucléaire ; et que le sujet est suivi par le ministère des Armées, et concerne aussi le Quai d’Orsay (car ce sont de “véritables enjeux d’hydro-diplomatie : on ne parle plus seulement du partage des fleuves transfrontaliers, mais aussi d’une réelle diplomatie des nuages”).

-On apprend aussi que la Chine emploie environ 40 000 personnes dans des bureaux chargés de la modification du climat, présents dans tout le pays et qui bénéficient de budgets importants.

-On découvre “qu’on voit aussi arriver un peu partout dans le monde, y compris en Europe et en France, des start-up qui proposent ce type de service pour éviter par exemple qu’il pleuve à votre mariage. Un marché en train d’émerger, avec toutes les conséquences problématiques que cela peut avoir”.

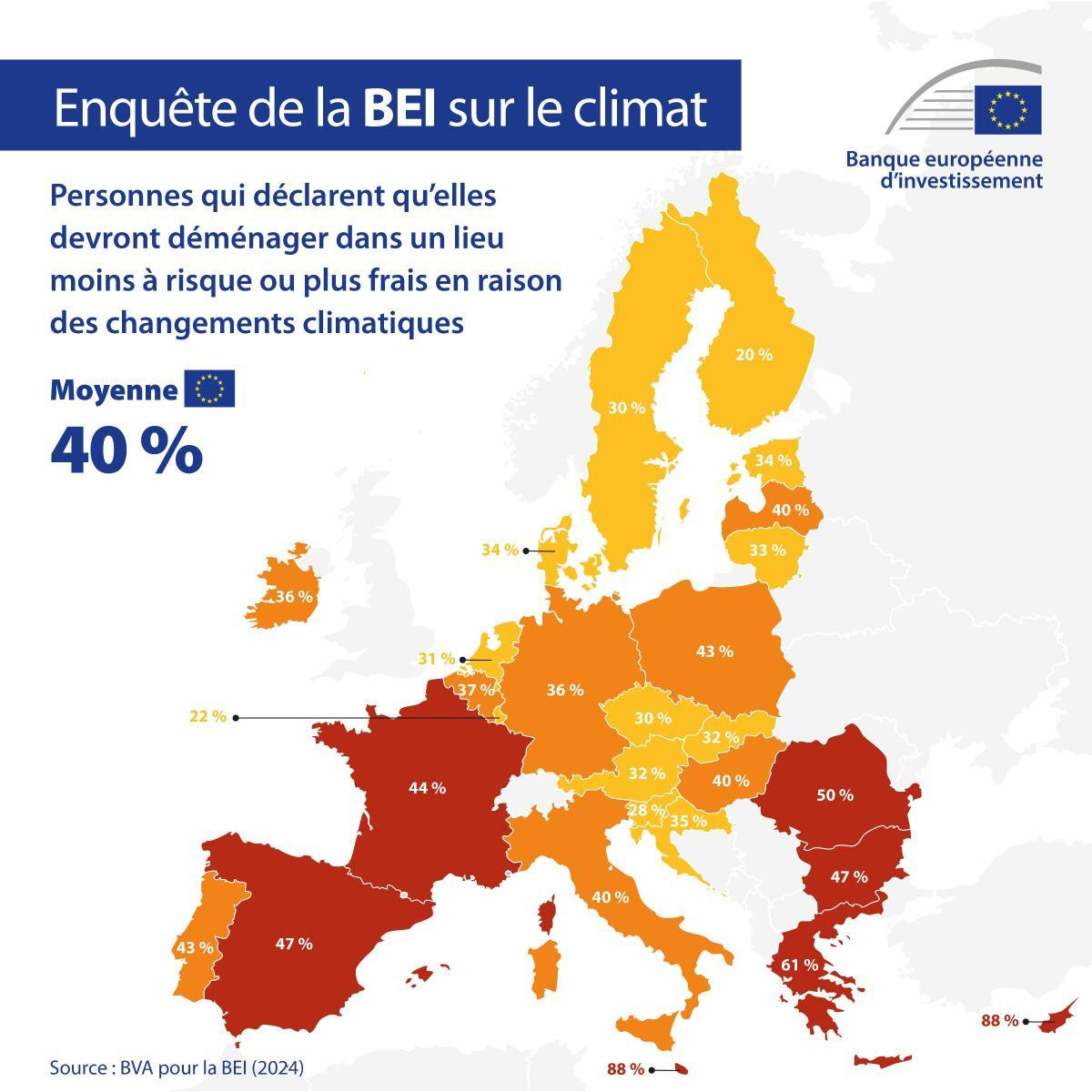

Une carte

Retour en Europe. Ici, tout est sur l’image.

Plus particulièrement :

35 % des Européens pensent qu’ils devront déménager dans un endroit moins vulnérable au dérèglement du climat, même à proximité. Le chiffre est de 39 % pour les Français.

28 % disent qu’ils devront déménager dans une région ou un pays plus froid. Même chiffre pour les Français.

Si ces déclarations se concrétisent dans les faits, l’impact sur l’immobilier pourrait être important. Mais cela reste à voir. D’autant qu’aucun territoire ne sera à l’abri (cf édition #5). En France aucun territoire ne peut se targuer d’être un eldorado climatique. Pas même la Bretagne, qui, non seulement ne sera pas épargnée par les incendies (2200 ha brûlés en 2022 dans les Monts d'Arrée, 410 personnes évacuées), mais fera surtout face à des problématiques d’accès à l’eau, sa géologie limitant ses réserves souterraines (à l’opposé des autres régions françaises, elle puise les 3/4 de son eau potable dans ses eaux de surface, rivières ou barrages, qui sont très exposées aux pressions des activités économiques).

Dans la même enquête, on apprend aussi que :

Ces 5 dernières années, 80 % des Européens interrogés déclarent avoir été confrontés à au moins un phénomène météorologique extrême (même chiffre pour les Français interrogés. Le chiffre monte à 89 % dans les pays du sud de l’Europe). Plus précisément, 55 % ont souffert de vagues de chaleur, 35 % ont connu des sécheresses et 34 % ont fait face à de violentes tempêtes ou à des averses de grêle (…chiffres très similaires pour les Français : 56 %, 39 %, 31 %).

En termes d’impacts concrets : 68 % déclarent avoir subi au moins une conséquence directe : perturbations des transports pour 21 %, coupures d’électricité ou problèmes d’approvisionnement en énergie pour 20 %, problèmes de santé pour 20 %, forêts ou des espaces naturels détruits à proximité de leur domicile pour 19 %. On notera que le manque d’eau n’apparaît donc pas encore dans ces chiffres.

(Source EIB ; via François Lanavère)

Un reportage

France 3 a diffusé cette semaine un bon documentaire de 52mn, “Inondations dans le Pas-de-Calais : premiers réfugiés climatiques ?”, disponible en replay pour quelques mois.

A l’hiver 2023 - 2024, ce territoire a subi plusieurs inondations monstres suite à des pluies torrentielles. L’équivalent de 6 mois de pluie est tombé en 3 semaines.

Le reportage permet de comprendre, en tout cas de toucher du doigt, ce qu’ont vécu les victimes (“l'actualité va si vite que ces événements donnent l'impression d'un fait divers ; on ne se rend pas compte du calvaire que ces personnes ont vécu” témoigne un résident), mais aussi de découvrir les beaux paysages du marais audomarois (unique marais de France encore cultivé, et reconnu réserve de biosphère par l'Unesco).

Mais il est intéressant aussi pour son aspect pédagogique : il aide à comprendre - historiquement et visuellement - le système des fameuses wateringues, dont on n’a pas fini d’entendre parler au vu des controverses sur leur potentiel sous-dimensionnement face au risque inondation qui grandit…Dans le Pas-de-Calais, 81% des communes sont exposées aux risques climatiques, selon un travail du Réseau Action Climat. Le chiffre grimpe même à 95 % pour le Nord. Au total la région Hauts-de-France est l’une des plus exposées du pays aux aléas climatiques.

Ci-dessous en vrac, ce qu’on retient de ce documentaire :

L'adjoint au maire d’une commune (très) touchée : “On se serait cru en temps de guerre. On voyait les gens perdus, avec leurs baluchons et leurs valises, avec un regard complètement livide”.

Une résidente : "Ça fait 53 ans qu'on est ici, on n'a jamais vu ça. Jamais".

On retrouve ici le point "jamais vu ça", malheureusement désormais un grand classique des témoignages de victimes de catastrophes climatiques, entendu aussi à Valence, dans la Roya, etc.

Un autre résident : "Quand on a acheté, en 2000, on a fait une enquête de voisinage. On s'est dit puisque ça a été été bâti, c'est qu'il n'y avait pas de dangers. Pendant 24 ans ça a été la joie totale. Cet endroit, on ne le voit plus pareil."

Le président de l'Institution Intercommunale des Wateringues : "On savait que le changement climatique allait nous pénaliser mais on ne pensait pas que ça irait aussi vite". (…) "On avait peut-être oublié qu'on était en zone de polder. On n'aurait peut-être pas dû construire". Le territoire est effectivement un immense polder de 100 000 hectares, qui se trouve sous le niveau des hautes mers et dont la moitié de la surface est asséché par pompage. Il est travaillé par l’homme depuis un millénaire pour y développer des activités. “C’est déjà une prouesse qu’on ait pu y habiter”. L’immense réseau de drainage permet (ou permettait jusqu’ici) de protéger 500 000 habitants de la submersion.

Le reportage montre le choc (“Je n'ai pas de mots... je ne sais pas ce que je dois faire, en fait...”), la tristesse et la peur de résidents ("Je ne peux pas rester ici : si chaque année je dois craindre qu'il y ait des inondations, je ne peux pas", confie une habitante en pleurs) - mais aussi la colère d’une partie d’entre eux.

900 personnes ont dû être relogées. Le reportage pose une question clef : à l'avenir, comment mieux anticiper et accueillir ces “réfugiés d’un nouveau genre”, qui se retrouvent démunis du jour au lendemain ? Des associations se mobilisent pour faire reconnaitre le statut de réfugiés climatiques, afin notamment de “mettre automatiquement les gens à l'abri dignement et avec humanité”.

Le reportage montre des familles logeant depuis les inondations dans des mobil-homes en attendant de nouveaux logements, encore en travaux. L’Etat paie le loyer mais “les mobile homes étant mal isolés, "le reste à charge grimpe vite. Et on a dû repartir à zéro, tout racheter : les habits pour les enfants, pour nous, etc.”.

Des quartiers ont été déclarés inconstructibles après le drame. Des dizaines d’habitations vont être rasées, et sans doute plus dans les années à venir ; l'Etat a promis que les habitations concernées seraient rachetées au prix de marché pré-inondations. Après la destruction du lotissement, certains de ces quartiers redeviendront des espaces naturels où l’eau pourra se répandre.

Le reportage met en évidence l'importance accru que prennent les moments collectifs de joie et de fêtes après des catastrophes comme celle-ci. En l'occurrence ici une fête régionale annuelle, avec défilé de bateaux sur les canaux, fanfares, etc., quelques mois après les inondations encore dans les esprits. Parmi les témoignages d’habitants : "J'ai hâte d'être à la fête","ça va remettre du baume au cœur aux gens", etc. Mêmes sentiments pour un carnaval et concert de solidarité organisé par ailleurs par une municipalité. Des habitants d'autres zones moins touchées expliquent s’y rendre en soutien. En filigrane dans le documentaire est montrée l’importance de la solidarité locale suite aux catastrophes naturelles. Une association, Stop inondations, a par exemple été créée après les événements ; on voit ses bénévoles s’occuper notamment de distribuer de l’aide alimentaire à des familles déplacées.

"On a la boule au ventre dès qu'on repense à ces inondations. Dès qu'il pleut, on y repense" témoigne une habitante. Un autre abonde : "Dès qu'il pleut fortement, on voit les niveaux d'eau qui réagissent tout de suite, et forcément on est inquiets".

“Contrairement aux débordements de cours d'eau, le risque ruissellement est relativement méconnu et peu intégré dans les politiques de prévention des inondations” indique le reportage. Pourtant, entre 1982 et 2014, plus de 72% des communes françaises ont fait l'objet d'arrêtés de catastrophes naturelles pour ruissellement et coulées de boues.

Les spécialistes interrogés évoque 3 grands facteurs accélérant le ruissellement : les pratiques agricoles qui ont supprimé les haies et bouché les fossés ; les insecticides qui ont affecté la vie des sols (“cette perte de matières organiques est de la perte de stockage de l'eau à la parcelle : l'eau ne s'infiltre plus”) ; et “l'urbanisation à outrance, chaotique, parfois poussée aux limites de l'acceptable”. En 50 ans le Nord Pas-de-Calais est devenue la 2e région la plus artificialisée de France, après l'IDF. Le reportage souligne les “erreurs d'aménagement commises par le passé”, notamment des habitations construites sur le lit de la rivière dans les années 1980.

“Ils ont cru gérer l'eau mais l'eau reprend toujours ses droits. On en est la preuve” (Une victime des inondations)

—> Le documentaire est accessible en replay ici.

Un chiffre

Les catastrophes naturelles font un bond de 12 points en deux ans sur la question de la “préoccupation environnementale principale des Français”.

A la question posée “quels sont les deux problèmes environnementaux qui vous semblent les plus préoccupants”, le graphique ici montre le premier choix des répondants.

Entre 2010 et 2024, l’inquiétude relative au changement climatique a bondi de 16 points, confirmant la prise de conscience croissante sur le sujet. Mais ces deux dernières années, à la question posée ci-dessus, cette préoccupation connaît un recul de douze points, tandis que la réponse “catastrophes naturelles” connaît une hausse de douze points.

Interprétation plausible : ça y est, on y est. Le changement climatique se matérialise désormais nettement dans la vie d’un grand nombre de Français (cf le chiffre de 80 % dans l’enquête européenne plus haut). La baisse du vote “changement climatique” s’expliquerait par le fait que la notion reste plus abstraite que le terme “catastrophes naturelles”, qui renvoie directement à la réalité subie lors de fortes inondations, incendies, etc.

Selon cette hypothèse, le croisement des courbes entre les deux ne serait qu’une question de temps (au cours des années 2020), ce qui rejoint l’idée que la préoccupation pour les risques climatiques et le besoin de s’y préparer, ce qu’on appelle l’adaptation, va s’imposer comme “la” préoccupation environnementale majeure. Tout l’enjeu sera alors de faire advenir une “bonne” adaptation (pour des précisions, lire notre manifeste publié au lancement de Trois degrés), car comme nous l’écrivions, “toute politique dite d’adaptation n’est pas bonne à prendre”.

Une BD

“Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2020, la tempête Alex dévastait la vallée de la Roya, dans les Alpes-Maritimes. Ce livre donne la parole à celles et ceux qui l’ont subie, fait le bilan et suit la reconstruction”.

Cette belle BD, parue chez Futuropolis en juin dernier, est conçue comme un reportage mêlant témoignages d’habitants, éclairage de spécialistes, grandes planches illustrant les paysages, et quelques photos.

Un habitant interrogé raconte :

« C'est la vallée de la Vésubie qui a été la première touchée, en fin d'après-midi. Les habitants ont assisté à la catastrophe en direct. Les secours et les autorités ont tout de suite été prévenus.

Mais nous, dans la vallée de la Roya, tout s'est passé pendant la nuit. Ce n'est qu'au matin qu'on s'est retrouvé face à l'ampleur des dégâts. Plus d'eau, plus d’électricité. Le réseau d'assainissement s'est rompu. Notre maire est monté au Col de Brouis pour retrouver du réseau et demander de l'aide.

Très vite nous avons été nombreux à monter là-haut pour y passer des appels, nous organiser, donner des informations, rassurer les familles. Nous étions coupés du monde, sans eau potable, avec les routes effondrées, des ponts démolis. Le chaos.

L'entraide, c'est ce qui nous a sauvés. Comme dans toutes les vallées, il peut y avoir des petits différends entre habitants, des rivalités entre villages. Mais la solidarité montagnarde s'est révélée dans toute sa force.

Il faut dire que la tâche était immense. L'intérêt collectif et l’envie de se relever sont apparus spontanément. Il y avait tellement à faire, entre déblayer ce que nous pouvions, trouver des engins de chantier, réconforter les plus vulnérables, organiser la rotation des hélicoptères. Tout ça avec les moyens du bord. On y était 24h sur 24.

Jusqu'à la pause présidentielle...L'annonce est tombée que le Président Macron arrivait par hélicoptère. On nous a demandé d'arrêter les rotations de nos hélicos pendant 6h. Ces 6h étaient précieuses pour les habitants. Les hélicoptères nous ravitaillaient en eau potable, en nourriture, en matériel de première nécessité.

Tout ça pour serrer des mains devant les caméras, et repartir. Celui-là, il a bien fait de ne pas me tendre sa main ! ».

Parmi les autres témoignages intéressants :

“Le couloir d’avalanche était connu. Les anciens disaient : “attention…”. Dans les années 70, des permis de construire ont quand même été accordés. Ca faisait quelques impôts en plus. Pendant la tempête, l’eau a suivi ces couloirs avec une force incroyable. Le résultat, vous pouvez encore le voir”.

“Il faut que les compagnies d’assurance réagissent ! Aujourd’hui, elles indemnisent pour une reconstruction à l’identique. Les prises de courant sont installées au même endroit, à quelques cm du sol, donc très vite inondables. Il faut reconstruire différemment ; c’est le principe du BBB : Build Back Better. On l’a vu, mettre des digues ne sert à rien. Il faut redonner aux cours d’eau leur liberté.”

Une citation

Günther Thallinger, vous connaissiez ? Nous non plus. Ce Monsieur est membre du comité de direction d’Allianz (3e assureur mondial), et cumule la présidence du comité d’investissement et du comité “sustainability” du groupe.

Voici ce qu’il a écrit dans un billet posté sur Linkedin fin mars :

“Une fois que nous atteindrons + 3°C de réchauffement, la situation se verrouillera. Il n'existe aucune voie connue pour revenir aux conditions antérieures à 2°C.

À ce stade, le risque ne pourra être ni transféré (pas d'assurance), ni absorbé (pas de capacité des acteurs publics) et il ne sera pas possible de s’y adapter (limites physiques dépassées). Cela signifie qu'il n'y aura plus de prêts hypothécaires, plus de développement immobilier, plus d'investissements à long terme, plus de stabilité financière. Le secteur financier tel que nous le connaissons cessera de fonctionner. Et le capitalisme tel que nous le connaissons cessera d'être viable.”

Sur ce, bonne journée !

C’était la 7e édition de la Lettre de Trois degrés. Retrouvez les précédentes ici. A bientôt.

Très instructif, merci!